大众网

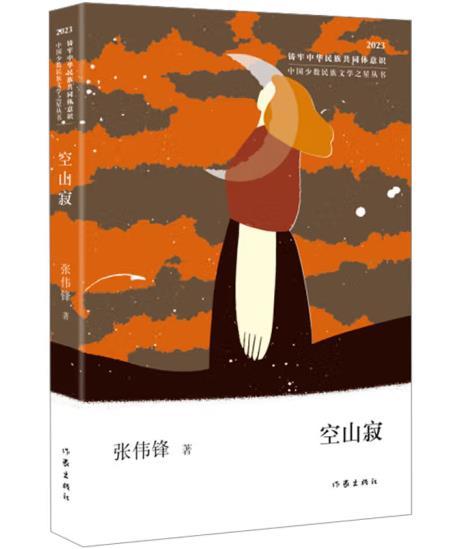

身居佤山时,张伟锋的诗就饱含着山岗、林海的厚重与深邃,这让他获得了与世界的别样联系:既是书写世界的诗人群里的一个,也是阿佤山的“这一个”。远迁春城后,更多元的生活在他的诗歌世界中延展,但是在距离的背后,一种孤寂也浮出水面。或者说这“孤寂”本就是他思考世界、打开世界的一把钥匙,如今在“现代”的冲撞下,愈发饱满起来。

眼前的这一本诗集《空山寂》是张伟锋近年来写作的一个侧面,我们依然能够看到获得了佤山温柔支持的诗人在持续地深情吟唱“我们热爱的生活,在这里/我们眷恋的人生,在这里”(《梯田记》),因为“我住在山水之间。我的瓦房/替我挡住了风和雨”(《无心集》)。这些平静却又深情的诗句让我们得以指认这位佤山诗人。但同时,随着诗人一些别样的音符又在诗行间时时隐现,牵涉出他另外的情感质素,所以我们也看到了诗人在踌躇:“故乡在这儿,也在那儿/他乡之感,时时萦绕”(《幽远》),一个“最不礼貌的客人”,“孤寂不请自来”(《空寂词》),这样的不安定显然是诗人的情绪调色盘中的新色,是一种思考,也是一种写作的突围。

在过往的诗句中,张伟锋一直保持着对佤山的呼喊和行走,这是他与佤山互动的方式。在行走中,自由、舒展是生活的主色,他也毫无保留地表白着这样的情绪:“我爱这样舒展的生活/我的自由和散漫,喂养着我的灵气/和呼吸”(《远游》)。而今,在春城的语境中,他的书写又在时间和空间两个维度之上获得了不一样的形塑。从滇西来到昆明,这几百公里的距离虽然在铁轨的丈量之下只有数小时的长度,但在纸面之上却给诗人带来了一种崭新的审视姿态,佤山被放置在了更有意味的空间中被书写;而在时间之上,他无疑在面对着某种更急迫的丧失。因此,他虽然仍在行走,但时间的流逝让他曾经在佤山里的行走,开始趋向于回望。

因此,我们大概可以说,时间的丧失和空间的位移在张伟锋的诗歌中共同完成了一种怀旧诗学的实践,这也使得他的“孤寂”获得了广度和深度。这首先是一种身居都市后才获得的清醒与无奈,既有身居其中却“只缘身在此山中”的一叶障目,又有怀揣远方但始终无法抵达的尴尬,即“他可能深爱着茶,但不是在遥远的乡下/他可能向着远方,但可能永远困守此地”(《种种可能》)。更多丰富的现代经验进入自我的经验世界中,让诗人更深切地感受到了包蕴在传统中的“佤山”在现代性进程中被拉扯的危机。“佤山”,作为一种诗人一直在寻找的信念或是生活方式,在与“现代”——即都市空间、速度、流动等——的直接对话中,不仅展现出幽远的生命力,也给诗人这位佤山之子提出了更多的思考命题,于是,他“有时是呼吸困难,有时是心情压抑/有时是不快乐。有时就是只能自言自语”(《春日信札》)。

怀旧情绪的起点是人类普泛性的乡愁,而当这一乡愁意绪与现代性进程相撞后,更映射出现代人精神维度的诸多面相。它不再仅仅是单一向度的思恋故土,更是对现代人类精神困境的多维思索。从这个意义来说,张伟锋关于“空寂”的思考就跳出了个体性的愁绪言说,从而关涉到了一种有重量的思考,所以我们能够看到他在试图以自我的诗句延展来串联起自我与佤山乃至世间万物这一宏大语境的努力:“我与万物栖身在大地/我与万物一样低微,也与万物一样高贵//我们一起活在孤寂的人世间”(《孤寂词》)。

在距离的拉扯之下,张伟锋的聚焦点在两个角度之上落下,一个是继续沿着过去的寻找之路关切着身后的佤山,另一个则是落在了自己身前,以沉思的姿态开掘一种新的生活异质性下的生活状态和经验。如果说在前一个聚焦点中,张伟锋撷取了以佤山为核心的浓郁乡愁来抒发个体与高山、大地的纠葛,那么在后一个聚焦点中,他则是将距离延展之后获得的情感密码投射到了一些专属于他自我的关键词之上,如空寂、孤影等。春城的“现代”不可避免地撩动了诗人曾经安稳的心弦,这是一种碎片化、流动性的冲击,内在精神的连续性在被切断,诗人感到了普遍又挥之不去的焦虑与恍惚,个体既被各种速率统一在了一个空间中成为都市人,同时彼此又被区隔开来成为陌生人。这一次诗人面对的不仅仅是佤山,更是一个浩瀚苍穹般的人类心灵图景。诚如诗人所言,“宽阔与渺小,宏伟与细节/厚重与薄轻——这永恒的、剧烈的对比度/在命运中,获得久远的垂范”(《空山寂》)。由此,经历了时间流逝和空间位移后获得的新的生活状态和经验,在张伟锋的诗句中获得了新的具形,同时也让他在与佤山的纠葛中提炼的思考更加广博地播撒开来,有了更多的现代寓言意味。

如此看来,这部诗集几个部分的编排无形中也在呼应着诗人的情感涌动,“寂然录”“慰藉书”“孤影集”“空山赋”,从“寂然”的初体验到“孤影”意欲找寻“慰藉”的突围,最终在“空山”之中寻获栖息和解放。正是如此的一番历程之后,内在的“重活”才得以实现:“你去空山,去枷锁/消戾气,碎身体里的岩石//你从空山回,携苍老/带诗歌,纳藏活着的气息”(《重活》)

亘古久远的静谧佤山与现代机械世界的流动、速率之间是截然对立的,这种温情与冰冷的碰撞在张伟锋的诗歌场域中产生了一种向心力,或者说是一种关于“空寂”的诗学,这样既有个体求索又有群像关怀的诗学推动着他不断去追寻那个凝静的“乌托邦”,并以诗歌为载体向着这一目的地前进,最终完成的将是一次“纸上还乡”。

文/李晓伟 山东理工大学文学与新闻传播学院

责编:王潆梅

审签:臧文博

责编:王潆梅

审签:臧文博

特朗普政府因对中国进口产品征收关税被起诉

央视新闻客户端

10分钟400元,打“飞的”看花火了

中新经纬

徒步百里祭英烈,这堂“思政课”已坚持30年

人民日报

小小“青团”竟能把人送进医院?这些人群需警惕

央视网微信公号

特朗普:只要马斯克愿意 其可无限期留任“政府效率部”

央视新闻客户端

历史早已写下答案!为了这个省 他们用生命铺路

央视军事

英烈纵无名 山河永不忘

大众新闻·大众日报

美加税加到内伤 特朗普又催降息 纳指“自由落体”进熊市

央视新闻客户端

这个清明假期,来枣庄青檀寺古会,乐享古韵假期

大众新闻·大众日报

“滴滴崩了”冲上热搜!网友称被“无缘无故扣钱”,客服回应

潇湘晨报